建设高标准农田的 「江西方案」

5 月 20 日至 22 日,习近平总书记视察江西时强调,要推进农业农村现代化,夯实粮食生产基础,坚持质量兴农、绿色兴农,不断提高农业综合效益和竞争力。

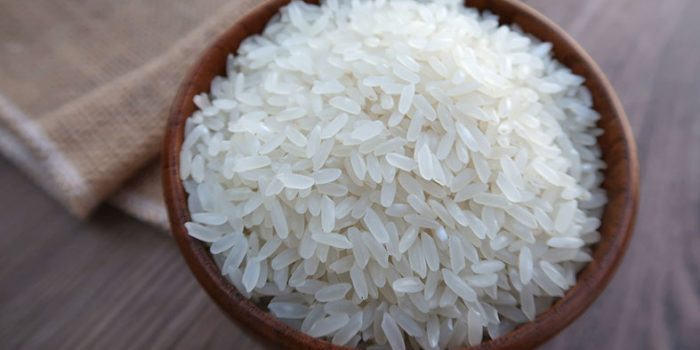

江西作为农业大省和重要粮食主产区、调出区,近年来,抓住农业大而不强这个现实矛盾,着眼农田基础设施薄弱这一突出短板,大力启动了新一轮高标准农田建设,不断夯实粮食生产基础、巩固粮食主产区地位,助推江西大米绿色崛起、乡村全面振兴。

在新一轮的高标准农田建设中,江西创新机制,从源头整合项目资金,形成 「多个渠道引水、一个池子蓄水、一个龙头放水」 的投资格局,将建设标准统一提高至每亩 3000 元。

据了解,仅 2018 年,我省就投入资金 87 亿元,新建高标准农田 290 万亩。在工程质量上,围绕 「田成方、渠相通、路相连、旱能灌、涝能排」 建设要求,严把设计关、施工关和验收关。

稻虾共作,打造优势特色产业集群

高标准农田建成后,我省粮食产能明显提高、土地流转速度明显加快,还不断催生出一批 「稻渔」「稻鳖」「稻虾」 等新型农业经营模式。一批各具特色的休闲农业、观光农业、农渔观光等农业新业态相继打造完成,为全省农业实现高质量发展夯实了基础。

当传统小农模式与现代农业激烈碰撞,当千年不变的土地迎来全新种植理念,当新型职业农民回归乡村沃土,会迸发出怎样的创新火花?

目前农业农耕中特别流行一个概念:虾稻共生。对于这种模式,为此记者采访的农户表示,养虾是利用农闲空余时间来赚钱,虾苗 3 月初放进田里,5 月初即可上市,6 月中下旬全部卖完,按每亩田 100 至 150 公斤的产量,除去成本,保守估计每亩可赚 2000 元;6 月下旬之后,小龙虾全部上市,再种上一季优质中稻,每亩收益少则 600 元、多则 1000 元,一年下来,一亩田的纯收入少则 2600 元,多则可达到 3000 元。这实际上是一种生态、经济的新型江西大米农作模式。

高效田」 的管护

农田建设项目普遍存在重建设轻管护的现象,部分县 (区) 对建成的高标准农田管护存在无人员、无资金、无机制等情况,导致一些农田建好使用一段时间后,要么渠被堵,要么电不通……群众对此颇有微词。

石城县做了尝试,结合 「谁受益、谁管护」 和 「市场化运作与政府补助相结合」 的原则,建立了以项目为管护主体长效机制。

长期以来,我国耕地保护普遍存在 「重数量轻质量、重用地轻养地」 的现象。

为此,江西大米种植当中,管护方向有针对性的给出建设意见。一是保证灌溉沟渠不出现灌溉水 「跑滴漏」 的同时,增强排水沟渠的生态功能,建立完善的 「田—沟—塘」 生态系统。开展培肥地力。二是通过秸秆还田、绿肥种植、施用有机肥等措施,提高项目区农田土壤有机质含量,采取工程、物理、生物方法消除项目区农田土壤障碍因素、改善土壤酸碱度、修复污染土壤等。三是实行轮作休耕。项目区采取稻油、稻菜轮作,一季水稻一季油菜 (蔬菜) 等,培育修复土壤肥力。

我省通过高标准农田建设项目,全省稻渔综合种养面积位居全国第五,预计今年突破 150 万亩,亩均增收 1600 元以上,是单一种植水稻收益的 3 至 6 倍,可带动农 (渔) 民增收 16 亿元。

文章内容采自:江西日报

作者:钟金平 杨 平